中後期飼育

約2センチになると、病気になっても薬剤が使用できるようになるので、大量死などの危機か

ら脱します。

しかも30℃飼育を続けている限り、そう大きな病気にかかることもありません。

なお、私の飼育では「青水(藻の繁殖した緑色の水)」は一切使用しません。

狭い水槽の少ない水量では、光の当たり方などで藻が異常繁殖して水質を悪化させることが

あるからです。

専用の配合飼料を使用すれば、栄養価の面では取り戻せると考えています。

①水槽での成長について。

金魚の成長は飼育槽の広さで大きく変ります。

当然水槽で飼育するのはデメリットであるのですが、水温を安定的に維持できるメリットもあ

りますし、最終的に60センチ水槽で2匹までの数に抑えれば、それなりに大きく育てることが

出来ます。

|

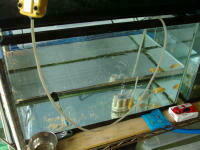

写真の様にスカスカに見えるく

らいでちょうどよい。

|

病気などにかかって餌切り(給餌を休むこと)などを1週間も行うと、取り戻すことが出来ない

致命的な成長遅れを作ります。

また、当歳魚でも一旦成長を止めてしまうと、その後の急成長は望めない傾向にあります。

それよりは狭いスペースでも徹底した温度管理をすることで、じゅうぶん成長させることが出

来ると思います。

②飼育数を減らします。(選別)

給餌開始から1週間くらいで、フナ尾と呼ばれている尾の開かない和金みたいな尾をした子

が判別できます。

それをスグに取り除きます。

|

これはひと目でわかります。

(絵が下手すぎ!)

|

さらにそれから1週間後には、尾の開きの悪い子がわかります。

私のつたない経験では、この時点(生後18日前後)で尾の開きの悪い子が、成長に伴って

開いてくる可能性は非常に少ないので、思い切って取り除きます。

出来るだけ真一文字に開いているもののみを残します。

|

迷ったら残さないのが基本で

す。出来るだけ開いた子を残し

ましょう。

(絵が下手すぎ!)

|

さらに1週間後には、尾の左右の中心が重なっているものと、身体全体に左右のバランスが

悪いものがわかります。

これも治る可能性はあまりないと思います。

|

この辺になると、ショップの10

00円らんちゅうではよく見かけ

ます。

(絵が下手すぎ!)

|

生後一ヶ月くらいで、横から見れる水槽のようなものに入れ、横見の選別をします。

これは3つの点をみます。

まず背びれ(他種の金魚に見られる背中から尾にかけてのヒレ)が出ていないかを確認する

必要があります。

らんちゅうと言えども金魚はフナの亜種ですので、代を重ねるとフナに近い体型に先祖がえり

する傾向があり、背びれの飛び出たものが数%発生します。

上からだとわからないことが多いので、この際によく観察します。

|

上から見ると、なかなか気が付

かないものです。

最初のうちは、横からも見まし

ょう。

(絵が下手すぎ!)

|

2番目に同様に背中の凸凹を観察します。

程度の軽いものは肉が付いてわからなくなることもありますが、気になるようなものは選別し

ます。

|

これも横から。

大きな凹みは、成長すると更に

目立ったりします。

(絵が下手すぎ!)

|

最後に尾の付き方を観察します。

理想は背中の曲線が終わったところで90度に立ち上がっていることですが、環境で治ること

もあるので、ここでは垂れ下がって尾が付いているものを取り除きます。

|

チョットだけなら水深を浅くする

と治るそうですが、水平以下の

は見込みありません。

(絵が下手すぎ!)

|

ここでは基礎的な選別のみを書いてあります。

後は専門サイトをご覧になるか、専門書・ベテランの方の指導など参考にしてください。

③60センチ水槽に移します。

全長(尾も入れて)2センチ程度になったら、60センチ水槽に移します。

1水槽当たりに、この大きさで5匹程が限界です。

最終的には2匹までしか入れられず、これ以上入れると極端に成長が遅れます。

それでも水の汚れは激しいので、毎日50%以上の水換えが必要となり、私は必ず80%以

上換えることにしています。

きれいな水は食欲増進にもつながり、成長が促されます。

|

60cm水槽でも、せいぜい10

センチまで。

それ以上大きくする場合は、広

い容器を用意してください。

|

④えさの移り変わり。

色々試しましたが、幼魚期はテトラフィンに代表されるようなフレーク状の餌で十分です。

金魚の口の大きさに合わせて、手でつぶして与えます。

稚魚~全長2センチ時はブラインシュリンプ主体で、3センチになるまでフレーク状の餌、そ

れ以上でらんちゅう専門の超小粒の餌を使い、私の場合面倒なので親魚にも超小粒を与えて

います。

らんちゅう専門飼料は各社から多様なものが発売されていますが、色揚げ(赤みを強くするこ

と)や肉瘤増強(頭のコブの成長を促す)など、飼育目的に合わせて利用します。

赤虫などの生餌・冷凍餌などは、水量の少ない水槽では水の汚れにつながりますので、私は

使わないようにしています。

|

なんだかんだ言って、よく食べ

る餌です。

|

以上、これが私の飼育方法です。

まだまだ通過点で、らんちゅう飼育には正解はなく、いろいろ改善していきたいと思いますの

で、気付いた事があれば掲示板・メールで教えてください。

情報交換で、更に良い飼育方法を見つけましょう。

2004年度版に、乞うご期待!

|